Dans les ouvrages récents consacrés aux États africains et à leurs dirigeants de la fin du 19ème siècle, Abdoul Bokar Kane est rarement mentionné. En tant que Toucouleur, il ne relève pas du champ de recherche privilégié par les universitaires sénégalais et centré sur les Wolofs et la société côtière. En tant que « simple chef », il n’attire pas autant que les réformateurs tels qu’Oumar ou les rois comme Lat Dior et Albury Ndiaye . Il arriva « après Faidherbe » et par conséquent après la période que l’historiographie coloniale française avait qualifiée, non sans certaines raisons, d’origine du « Sénégal moderne ». Il ne laissa pas derrière lui un héritage institutionnel et les chefs nommés par Dodds à sa place contribuèrent à minimiser l’influence de sa famille dans le Fouta Toro colonial.

L’oubli n’a pas été total. Dans l’historiographie plus locale du Sénégal, sous l’influence d’auteurs tels que Faidherbe et des familles toucouleurs qui prospérèrent sous la domination française, deux images d’Abdoul apparaissent. Il était le « chef de bande » qui assassinait des marabouts, et un adversaire impénitent de la « pénétration française ». Si l’on s’en tient aux années 1862-1864, 1881-1885 et 1890-1891, on pourrait être tenté d’en arriver à cette conclusion. La réalité, cependant, était bien plus riche et plus complexe. À l’instar d’Oumar, de Lat Dior et d’Albury, Abdoul changea sa stratégie politique pour s’adapter à des circonstances, des possibilités et des objectifs en constante évolution. Comme le souligne Hargreaves dans un contexte plus large :

Quasiment tous les États d’Afrique de l’Ouest ont tenté de trouver une base sur laquelle coexister avec les Européens. Tous pratiquement semblent avoir eu des formes d’intérêts qu’ils cherchèrent à protéger en résistant ou en se révoltant – une conception de ce qui ne peut être décrit que comme une « cause nationale » rudimentaire… Analyser la « cause nationale » de tout peuple spécifique nécessite de prendre en considération certaines valeurs profondément enracinées dans leur propre culture et qui ne sont pas immédiatement accessibles aux étrangers, ainsi que certaines autres pouvant être universellement comprises – les revendications territoriales, la liberté de régler des questions d’intérêt local sans ingérence étrangère. C’est sur cette base qu’ils tentaient de résoudre la question des rapports avec les étrangers. Le fait de juger nécessaire de défendre la cause nationale sur le champ de bataille, et à quel moment, dépendait de facteurs propres à l’un et l’autre des acteurs de la relation afro-européenne – l’habileté politique africaine d’un côté et les intentions européennes de l’autre .

Comme un grand nombre de dirigeants importants, Abdoul jouissait d’une certaine dose de chance. Son grand-père Ali Doundou avait tracé en partie la voie qu’il empruntait et son père le forma aux arts de la diplomatie et de la guerre. Son environnement familial Foulbé lui garantissait de pouvoir s’affranchir des institutions du régime toorodBe et d’accéder facilement à l’appui politique de guerriers. L’exode oumarien écarta un grand nombre de rivaux en puissance, dans sa propre famille et dans d’autres, et fragilisa l’assise des anciennes formes d’autorité. Les Français commencèrent à détourner leur attention du Fouta Toro au moment où Abdoul y trouvait sa place ; au moment où ils revinrent en force, il avait établi son réseau de soutien et sa réputation en tant que guerrier féroce et fin négociateur.

Toutefois, comme tout « homme éminent de son siècle », Abdoul créait ses propres brèches et percevait les possibilités et les limites des situations auxquelles il était confronté. Il apprenait de ses erreurs et profitait de celles des autres. Avec Oumar, il évita soigneusement une confrontation ouverte, mais désobéit à la moindre occasion aux instructions du Sheku et finit par voler son bétail, apparaissant dans les années 1850 comme le seul dirigeant du Fouta au prestige rehaussé. En 1862-1863, il se joignit à un Almamy recommandé par Oumar et acquit une réputation de militant contre l’intrusion française. Il se rendit vite compte de la futilité d’un conflit ouvert avec les Européens et les troupes formées par les Européens, et commença à attaquer leurs flancs comme il l’avait fait avec Oumar. En effectuant des replis stratégiques, il survécut à chacune des attaques frontales françaises contre le Bosseya en 1864, 1881 et 1883. À chaque fois, il en ressortit plus fort, mit dans l’embarras des adversaires tels que Mamadou Biran et Ibra Almamy, et obtint de Saint-Louis la reconnaissance de son autonomie et de sa prééminence dans le Fouta. Son opposition aux menaces ne se faisait pas de manière aveugle et il était prêt à conclure un accord une fois telle ou telle menace disparue. Au cours de la crise du télégraphe, il fit clairement entendre ses conditions depuis le début et resta en contact avec les Français. Il était prêt à offrir l’amnistie à Thierno Brahim ; il proposa à Ibra Almamy une position subordonnée, mais importante après la bataille de 1876.

Abdoul fit face à trois types de dangers : celui posé par les chefs toorodBe, en particulier la coalition des Wane ; celui posé par les réformateurs, et plus précisément Thierno Brahim et les MadiyankooBe, ainsi que le pouvoir permanent d’attraction du « Nioro » ; et celui posé par les Français, qui représentèrent une menace pendant quasiment toute la période où Faidherbe fut gouverneur et durant les années 1880, mais qui étaient soumis aux fluctuations saisonnières du fleuve et aux rigueurs du climat. Son objectif, qu’il atteignait en règle générale, était d’empêcher plus d’une menace de se matérialiser en même temps. Abdoul atteignit le point le plus bas de sa carrière en 1870-1873, précisément lorsque les chefs et les réformateurs se mobilisèrent contre lui et alors que les Français étaient trop faibles et peu intéressés à l’aider. La coalition des Wane, soutenue par les MadiyankooBe, retarda le retour d’Abdoul dans le Fouta, l’exclut temporairement des délibérations du conseil électoral, et l’obligea à fortifier son propre compound. Mais le Bosséyaajo rebondit rapidement, tira parti des erreurs de ses adversaires et évita soigneusement de répéter les actions qui avaient engendré sa situation délicate. Il ne rassembla jamais plus de grandes forces militaires étrangères dans le Fouta, il ne fit plus de demandes exorbitantes aux villages et aux familles puissantes et ne sollicita plus l’aide militaire des Français.

L’étroite imbrication entre émancipation des esclaves et émigration vers le « Nioro » fut la situation qu’Abdoul trouva le plus difficile à résoudre. Les deux phénomènes touchaient au cœur de la productivité et de la cohésion du domaine d’Abdoul. L’émancipation tendait à déclencher l’émigration, saignant le Fouta, pour ainsi dire, de part et d’autre. En s’en allant, le propriétaire d’esclaves protégeait sa propriété, remplissait ses obligations de jihaad, répondait aux exhortations d’Oumar à la hijra et au pèlerinage et s’ouvrait la voie à l’acquisition de nouvelles richesses et de pouvoir dans le « Nioro ». Le Bosséyaajo ne pouvait pas se permettre de s’opposer ouvertement à l’émigration de ceux qui souhaitaient défendre l’État oumarien contre ses ennemis, en particulier les Français dans les années 1880 . Il ne pouvait pas plus empêcher les esclaves de fuir vers les postes militaires français en faisant en sorte que leurs propriétaires « les traitent mieux ». il comptait sur les Français pour renvoyer les fugitifs, et par la même réfréner l’envie des propriétaires de partir. À travers une subtile combinaison de déclarations publiques et d’actions de l’ombre, de flatteries prononcées à grand bruit et de promesses silencieuses, il survécut à cette double lame jusqu’à la fin, et l’élimination d’un seul coup par les Français de l’État oumarien et du moyen de pression que détenait Abdoul contre une stratégie politique d’émancipation.

Abdoul ne créa pas de nouvelles institutions importantes dans sa sphère de contrôle et de prédominance. Les crises en cours, la « constitution » toorodBe, ainsi que sa propre inclination et ses partisans allaient à l’encontre de cela. Il finit par se passer des conventions des toorodBe, gouvernant principalement sans un Almamy ou un conseil électoral à partir de 1881, et signant des traités entièrement de son propre chef. À travers son adoption de nouveaux titres, les parallèles implicites avec la période d’expansion de l’Almamy Abdoul et les mariages de ses enfants, il a peut-être cherché une plus grande légitimité aux yeux des toorodBe et s’est orienté vers une forme plus structurée de gouvernement. Cependant, l’impression dominante est bien différente : celle d’un homme qui n’a pas changé son style vestimentaire ni créé aucun rituel raffiné de cour, qui exigeait très peu de ses sujets au quotidien.

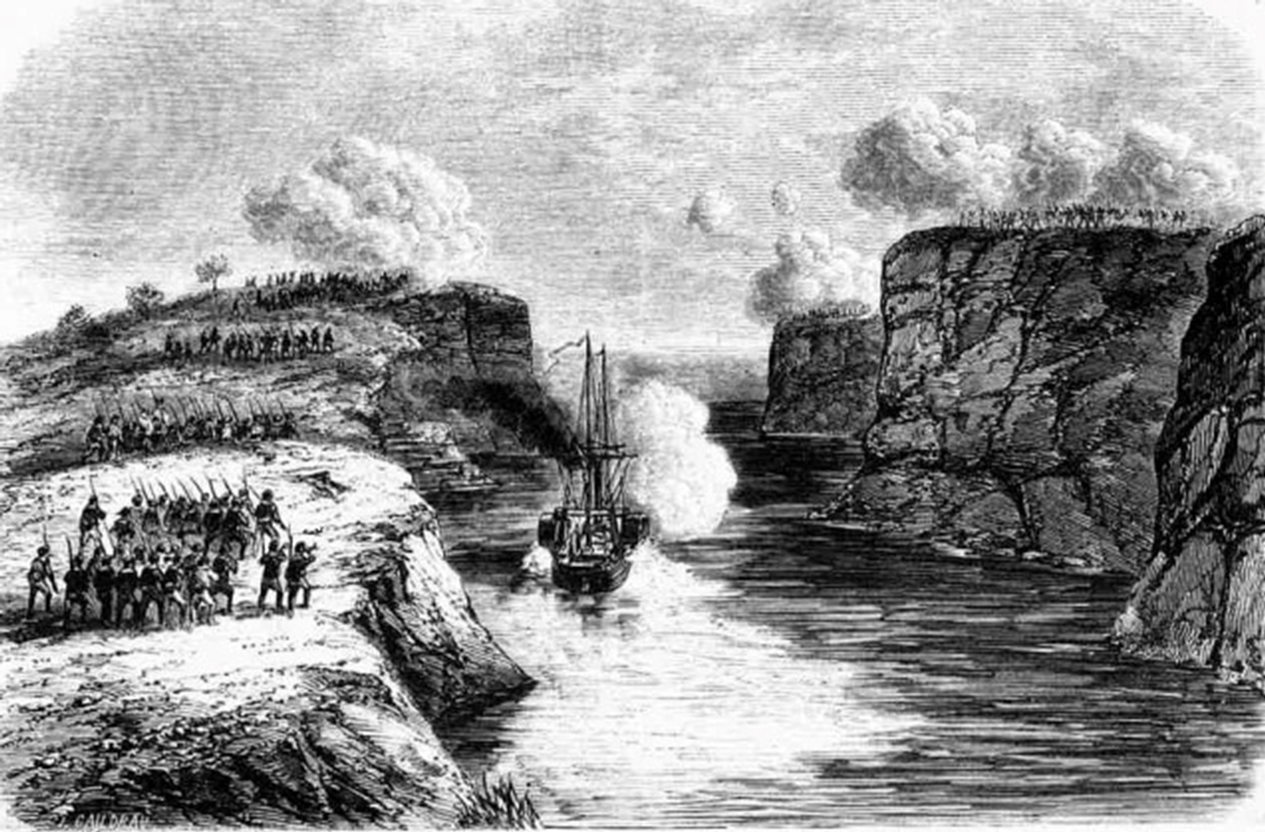

L’absence de nouvelles institutions ne signifiait en aucun cas que le contrôle d’Abdoul sur les évènements était moins ferme. En témoigne sa capacité à limiter de manière efficace les activités de chacun de ses alliés à qui il offrit l’asile, ou sa capacité à reprendre l’initiative face aux Français après chaque offensive militaire dans les années 1880, ou encore sa capacité à faire respecter l’application des termes des accords de 1885. Dans ces accords, Abdoul avait tiré profit des spécificités de navigation du fleuve, et de la priorité que donnaient les Français à la pénétration au Soudan, pour élaborer une alliance avec Saint-Louis qui suivait dans les grandes lignes celles établies avec Sambala, roi du Khasso et Bokar Sada au Boundou. Il n’avait pas de prédilection idéologique contre une telle alliance, à condition qu’elle ait pour fondement son indépendance et son contrôle sur le Fouta. Il disposait des informations et des compétences diplomatiques nécessaires pour savoir quand et où intervenir dans les affaires sénégambiennes sans s’aliéner les Français, et prit soin de suivre les mises en garde contre une participation aux campagnes militaires contre Mamadou Lamin. En 1888, il donna même son consentement oral à Mamadou Abdoul pour se rendre à Saint-Louis ou à Paris, comme l’avait fait le fils de Samori en 1886.

Le voyage à Paris n’eut pas lieu. À la fin de l’année 1888, avec Archinard et Clement-Thomas à leurs postes, la conquête finale n’était plus qu’une question de temps. Le temps des alliances tel que l’avaient vécu Sambala, Bokar Sada et brièvement Abdoul était révolu. Le fait qu’il n’ait été expulsé du Fouta qu’après la chute du Segou, que les Français n’aient pu trouver de casus belli que dans l’asile qu’il offrit au roi du Jolof et qu’il ait survécu dans les steppes mauritaniennes plusieurs mois après la chute du Nioro n’en sont pas moins constituants de la prouesse accomplie par le Bosséyaajo. Contraints de rassembler quasiment toutes les troupes de Saint-Louis et les forces auxiliaires de presque toute la Sénégambie, les Français rendirent hommage à la ténacité d’Abdoul. Pour l’éliminer, ils durent mettre sa tête à prix. En fin de compte, et contrairement au Laam Julbe et à beaucoup d’autres leaders musulmans au tournant du siècle, Abdoul Bokar choisit de ne pas émigrer vers « l’est islamique » et le califat toujours indépendant de Sokoto, ni non plus vers l’État mahdiste sur le Nil. Il demeura dans la steppe et était probablement résolu à vivre sous un régime français lorsqu’il fut tué. En dernière analyse, Abdoul déstabilisa moins et apporta sans doute plus d’ordre et de sécurité à son peuple que les grands réformateurs, et sa fin ne fut pasmoins héroïque du fait d’être resté dans l’ouest.